Die BLUCom App

Was leistet die BLUCom App?

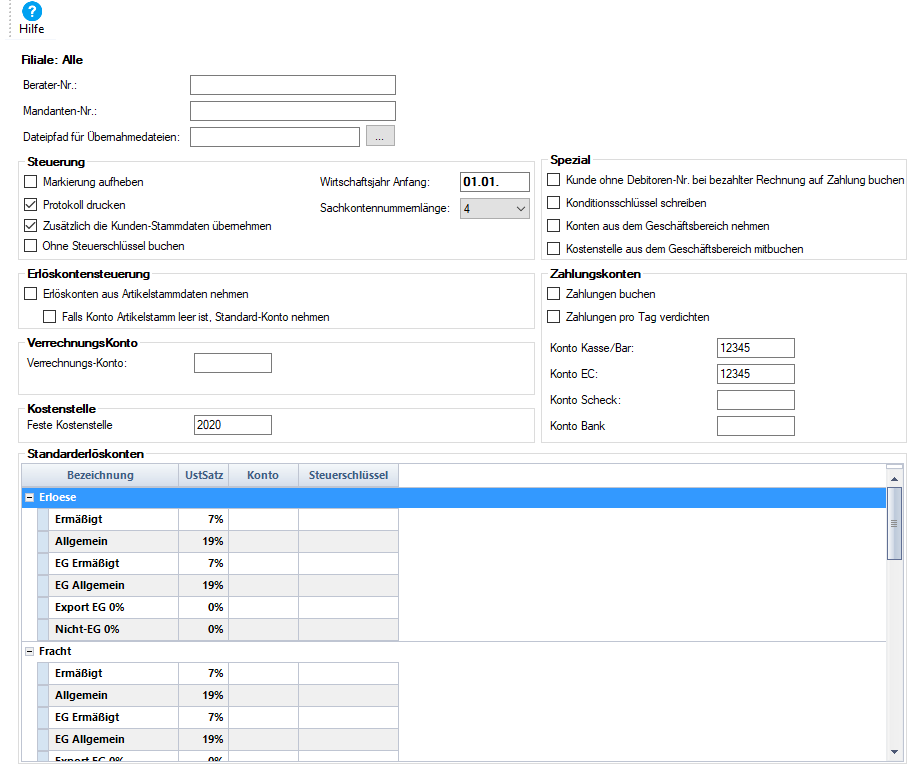

Die BLUCom App dient als mobile Informationsplattform über die Aufträge im Betrieb und stellt mit der Bilderverwaltung eine einfach zu bedienende Hilfe für den Erzeuger und seine Mitarbeiter dar. Die Daten Ihrer BLUOffice-Installation im Betrieb werden regelmäßig automatisch mit der App synchronisiert. Durch die integrierte Rechteverwaltung kann der Zugriff für Mitarbeiter auf bestimmte Bereiche eingeschränkt werden. Die App ist für aktuelle iPhone und Android-Geräte verfügbar.

Die Funktionen der App im Überblick:

Auftragsfunktionen

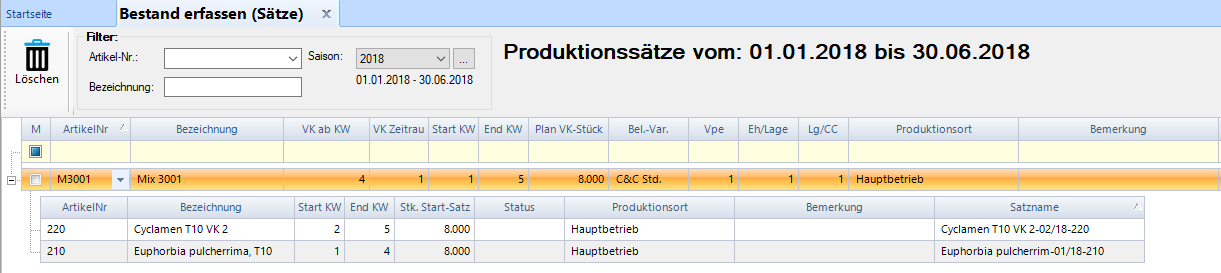

Eingehende DFÜ-Aufträge und RV-Tickets werden von Ihrem BLUCom im Betrieb eingespielt. Diese Daten werden an die BLUCom App übertragen, über die App haben Sie jederzeit Zugriff auf diese Daten, die in der App übersichtlich dargestellt werden. Neue Aufträge können mit der App direkt vom Smartphone bestätigt oder abgesagt werden. Alle im System vorhandenen Aufträge können eingesehen werden, auch auf Artikel bezogen. Zusätzlich ist die Kontrolle der vorliegenden RV-Tickets möglich.

Weitere Einzelheiten zu den Auftragsfunktionen finden Sie in der Anleitung.

Umsatz- und Verkaufsinformationen

Über die aktuellen Umsatz- und Verkaufszahlen informiert zu sein, ist für die erfolgreiche Betriebsführung heute unerlässlich. Daher haben Sie mit der BLUCom App diese Zahlen stets aktuell dabei. Genaue Angaben dazu finden Sie in der Übersicht Verkaufsdaten.

Produktbilder für Angebote und Versteigerung

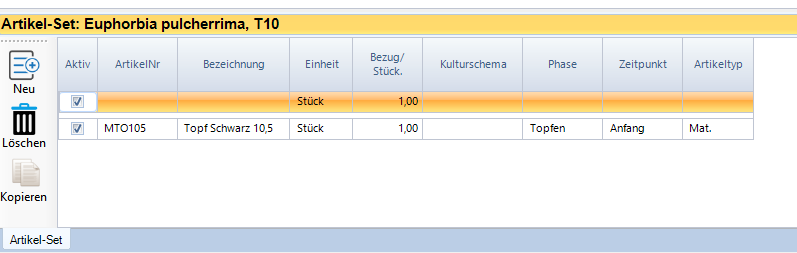

Die Kunden verlangen heute im Webshop oder im Angebot immer aktuelle Bilder der angebotenen Produkte. Hier bietet Ihnen die Bildverwaltung der BLUCom App enorme Vorteile, diese Bilder schnell und einfach bereit zu stellen.

Die mit der App aufgenommenen Fotos werden automatisch an Ihr BLUOffice-System übertragen und für den Onlinezugriff im BLUOffice-Portal bzw. der FloraHolland-Bilddatenbank übertragen. Die Bilder können auch offline aufgenommen werden und werden später, z.B. bei bestehender WLAN-Verbindung, übertragen. Somit lässt sich das mobile Datenvolumen schonen.

Für die Versteigerung bietet die App auch die Möglichkeit, zum Bild des CC- oder Stapelwagens auch direkt ein Detailbild aufzunehmen, welches sofort nach VRM-Vorgaben in das Hauptbild eingefügt wird. Auch das automatische Einfügen Ihres Logos wird unterstützt.

Einzelheiten dazu finden Sie in der Anleitung zur Bildverwaltung.

Ihre Vorteile

- Aktuelle Informationen aus dem Betrieb sind immer griffbereit.

- Die Fotofunktion erleichtert die Bildverarbeitung für Angebot und Versteigerung

- Einfache Handhabung

- Sie sind immer informiert über aktuelle Auftragseingänge, die per DFÜ eintreffen

- Sie können Aufträge bestätigen oder absagen, ohne zum PC laufen zu müssen

- Sie können schnell aktuelle Produktbilder für Angebote und die Veiling erstellen

- Sie haben den Tagesverkauf aus C&C-Märkten immer im Blick

Ständige Weiterentwicklung

Die BLUCom-App wird ständig weiter entwickelt und an die Bedürfnisse der Anwender angepasst. Damit Sie an den aktuellen Entwicklungen teilhaben, mieten Sie die App für einen Jahresbeitrag von uns. Dafür erhalten Sie immer aktuelle Updates und alle neuen Funktionen der BLUCom App zum Festpreis.

Dabei ist pro Betrieb ist nur ein Vertrag notwendig, unabhängig von der Anzahl der genutzten Apps. Somit können auch Mitarbeiter davon profitieren. Durch die Rechteverwaltung haben Ihre Mitarbeiter nur Zugriff auf freigegebene Funktionen.